| ref. BEL 00 | ||||||||||||||||

Coordenadas huso UTM : 30 S x: 299110 y: 4271285

| ||||||||||||||||

| Municipio: Belalcázar. Comarca: Los Pedroches. | ||||||||||||||||

Paraje y otros topónimos: El Hato o Cañada del Hato.

| ||||||||||||||||

Acceso: dentro de un cercado ganadero. Propietario: privado.

| ||||||||||||||||

Tipología: circular mixta con anexos Tipo de hábitat: aislado.

| ||||||||||||||||

Usos: ganadero (albergue de pastores y posible quesera).

| ||||||||||||||||

Cronología: anterior a 1946.

| ||||||||||||||||

Conservación: ruinas (sin la cubierta vegetal).

| ||||||||||||||||

Características y técnicas constructivas: compuesta por un cuerpo circular (albergue) y un anexo de forma lobular (quesera). Esta última tiene un poyete corrido pegado al muro de la planta circular, a una altura que hace pensar que pudiera haber sido una cocina o una quesera. La habitación circular dispone de tres hornacinas empotradas en los muros y un enlosado levemente elevado sobre el suelo en uno de sus laterales. La entrada, orientada al SE (125º) parece que tenía un dintel en forma de arco triangular. Toda la mampostería está realizada con piedra tosca de pizarras y cuarcitas tomadas con barro o en seco, con algunos elementos (dinteles y jambas) de bloques de granito tallado.

| ||||||||||||||||

Planimetría:

Choza albergue: planta exterior: 5.35 m. de diámetro; planta interior: 4.15 m. de diámetro; altura zócalo: 0.80 - 1.45 m.; ancho muro: 0.60 m.

| ||||||||||||||||

Otras construcciones: Se encuentra asociada a un conjunto de elementos: casa tejada con cuadra o tinao (que pudo ser posterior), zahurda con patio, otra pequeña zahurda paridera; horno de pan (cúpula tejada); otra posible choza circular reaprobechada con otra construcción rectangular que pudo ser un gran establo. Esta última tiene reutilizados algunos sillares romanos de gran formato, dispuestos en las jambas y otras partes de los muros.

| ||||||||||||||||

Fuentes orales: Un informador anónimo recuerda que una de las chozas tenía un dintel formado por un arco triangular, hoy desaparecido.

| ||||||||||||||||

Fuentes documentales: Citadas por primera vez con (ref. 38 Cañada del Hato 1º) dentro de un inventario realizado por Rafael López Monge en http://belalcazar-cordoba.blogspot.com.es/2014/02/chozos-de-belalcazar.html .

| ||||||||||||||||

Observaciones: La casa tejada aparece a partir de 1977, según las ortofotos aéreas.

| ||||||||||||||||

Equipo de Trabajo: Ricardo Luque Revuelto y Rafael Pulido Jurado (2014).

| ||||||||||||||||

Colaboradores: Rafael López Monge

| ||||||||||||||||

lunes, 16 de mayo de 2016

Chozas del Hato (Belalcázar)

lunes, 28 de marzo de 2016

Arquitectura popular integrada en el medio natural: los chozos.

Sera esta la primera vez que muestre este trabajo en la ciudad de Córdoba. Será el próximo martes 29 de marzo de 2016 a las 19:00 horas en la Casa Cultural Bien-Ser, C/ Julio Romero de Torres nº 15 (Córdoba).

viernes, 12 de febrero de 2016

Una experiencia de techado con retama.

Desde que empecé con esto, siempre me ha gustado comprobar personalmente las cosas, y sobre todo, poner en practica todo lo observado y transmitido por los informadores. He techado ya con diversos tipos de plantas: paja de centeno, paja de avena loca, junco churrero; pero me faltaba una muy importante: la retama

Los techados con Retama común (Retama sphaerocarpa), fueron muy frecuentes en casi toda la provincia de Córdoba. Desde la Subbética a diversos enclaves de Sierra Morena, pasando incluso por la Campiña, este material fue usado en el recubrimiento de diversas tipologías de chozas, tanto vegetales como mixtas.

En 2008 iniciamos la construcción de una choza vegetal para usarla como gallinero en el término municipal de Guadalcázar. Se trata de una choza de planta rectangular de unos 4 x 2 metros realizada con paredes de postes de madera y tabiques de cañizo enfoscado con barro, paja y cal. La armadura es de palos de pino y cañas, planteada a cuatro aguas y con una fuerte inclinación. El forro inicialmente se realizó con junco churrero (Scirpus holochoenus). Con el paso del tiempo (ya 7 años), se ha deteriorado bastante por causa de los animales (burros, gallinas, gorriones, ratas, etc.), la lluvia y el viento.

Este invierno tocaba restaurarla, por lo que expongo aquí mi propia experiencia y conclusiones:

El junco no ha resultado tan duradero como inicialmente había pensado, a pesar de haberlo segado en el momento oportuno (otoño) y secado previamente al sol. Se cosió a las "alfagías" o riostras de caña con cuerda de pita (magei) y a pequeños haces, lo que ahora pienso fue un error. Tenía que haberlas montado con mas grueso y espesor y fijarlas con otras riostras de cañas desde el exterior.

Ahora he saneado todo el junco podrido, parcheado los huecos que habían abierto los animales, bien con otros juncos o con hojas de caña. Luego he fijado todo el entramado anterior de juncos con tiras horizontales de caña desde el exterior, que luego me servirán para clavar las ramas de retama.

Tras recolectar las ramitas de retama, mediante una poda selectiva de los arbustos disponibles, se montaban directamente en verde sobre estas cañas. De abajo a arriba (del alero a la cumbrera) se van clavando literalmente entre los juncos y las cañas horizontales. Toda la estructura se queda escalonada por lo que se supone que la lluvia resbalará, dejando impermeable la cubierta. Su acarreo se realizó con la ayuda de una burra aparejada con albarda y angarillas de agujas de madera.

El proceso no ha resultado especialmente complejo, y solo queda comprobar como se comporta el material cuando se seque definitivamente. Una de las ventajas del empleo de retama en el techado de chozas, es que al ser una planta poco palatable, e incluso tóxica para la ganadería, impide que estas construcciones sean comidas por los herbívoros, situación que si ocurre cuando se hace de bálagos o juncos.

|

| Choza acabada en 2009 con techo de juncos. |

|

| Aspecto interior. |

En 2008 iniciamos la construcción de una choza vegetal para usarla como gallinero en el término municipal de Guadalcázar. Se trata de una choza de planta rectangular de unos 4 x 2 metros realizada con paredes de postes de madera y tabiques de cañizo enfoscado con barro, paja y cal. La armadura es de palos de pino y cañas, planteada a cuatro aguas y con una fuerte inclinación. El forro inicialmente se realizó con junco churrero (Scirpus holochoenus). Con el paso del tiempo (ya 7 años), se ha deteriorado bastante por causa de los animales (burros, gallinas, gorriones, ratas, etc.), la lluvia y el viento.

|

| Iniciando la restauración. |

Este invierno tocaba restaurarla, por lo que expongo aquí mi propia experiencia y conclusiones:

El junco no ha resultado tan duradero como inicialmente había pensado, a pesar de haberlo segado en el momento oportuno (otoño) y secado previamente al sol. Se cosió a las "alfagías" o riostras de caña con cuerda de pita (magei) y a pequeños haces, lo que ahora pienso fue un error. Tenía que haberlas montado con mas grueso y espesor y fijarlas con otras riostras de cañas desde el exterior.

|

| Proceso actual de retechado. |

Ahora he saneado todo el junco podrido, parcheado los huecos que habían abierto los animales, bien con otros juncos o con hojas de caña. Luego he fijado todo el entramado anterior de juncos con tiras horizontales de caña desde el exterior, que luego me servirán para clavar las ramas de retama.

|

| Testero repuesto de cañas. |

|

| Parches de juncos. |

Tras recolectar las ramitas de retama, mediante una poda selectiva de los arbustos disponibles, se montaban directamente en verde sobre estas cañas. De abajo a arriba (del alero a la cumbrera) se van clavando literalmente entre los juncos y las cañas horizontales. Toda la estructura se queda escalonada por lo que se supone que la lluvia resbalará, dejando impermeable la cubierta. Su acarreo se realizó con la ayuda de una burra aparejada con albarda y angarillas de agujas de madera.

|

| Ramas podadas. |

|

| Güira con los pinchos. |

|

| Montaje de las capas de forro. |

|

| Trabajando en la cumbrera. |

|

| Retamas ya montadas. |

|

| Remate de la cumbrera. |

El proceso no ha resultado especialmente complejo, y solo queda comprobar como se comporta el material cuando se seque definitivamente. Una de las ventajas del empleo de retama en el techado de chozas, es que al ser una planta poco palatable, e incluso tóxica para la ganadería, impide que estas construcciones sean comidas por los herbívoros, situación que si ocurre cuando se hace de bálagos o juncos.

martes, 9 de febrero de 2016

Una exploración etnográfica por el norte de Los Pedroches.

Con la denominación de "pioneros investigadores", como nueva etiqueta para este blog, pretendo iniciar una serie entradas dedicadas a aquellos personajes que dedicaron su atención a esta faceta de la arquitectura, bien de manera monotemática o al realizar trabajos de campo o exploraciones por la geografía provincial con otros enfoques etnográficos, periodísticos o literarios. Muchos de ellos nos han dejado ya, quedando sus obras, artículos o publicaciones como material de indudable valor donde bucear en el recuerdo de estas chozas y cobijos. Sirva esta reseña como homenaje y agradecimiento a todos ellos.

Esta entrada recrea de manera aproximativa una de las múltiples exploraciones que hicieron entre 1952 y 1960 tres investigadores de la Universidad de Granada, dirigidos por el ilustre filólogo Manuel Alvar López, que se plasmaron luego en la excepcional obra de referencia: Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía.

En este caso Gregorio Salvador Caja, es el único de aquellos tres eruditos lingüistas que aún vive. De una manera casi increíble recorrieron aquellos polvorientos caminos y carreteras de Andalucía; durante un periplo que les ocupó nueve años de aquella década en la que los pueblos y campos andaluces aún mantenían esos sistemas agropecuarios y modos de vida que ya empezarían a cambiar inexorablemente hasta su definitiva extinción.

Los tres investigadores se repartieron el trabajo por toda la región. Entresacando la información referente a la provincia de Córdoba y todo lo relacionado con las chozas, podemos ver una serie de detalles que con anterioridad me habían pasado desapercibidos o que en la publicación en sí no se analizan.

De toda Sierra Morena, es en la mitad norte de Los Pedroches donde aparecen fotos o dibujos relacionados con los pastores o la ganadería. Especialmente, las localidades de muestreo (Santa Eufemia y Conquista) fueron visitadas por Gregorio Salvador, de donde se entresaca la siguiente información:

Santa Eufemia. Aparece con la referencia CO-100 en el estudio. La documentación gráfica encontrada se centra en alguna foto del caserío del pueblo y un lugar claramente reconocible por el perfil de la sierra del "Castillo de Miramontes". Sería muy probablemente, alguna era que existiera en el actual "Paraje de Santa Quitería". Las dos primeras imágenes parecen encadenarse como una panorámica, donde se aprecian unos mulos aparejados con unas "angarillas" no articulables enterizas y curvadas (mapa 53), algunas "gavillas" de cereal descargadas ya en la era, un pequeño chozo de varas flexibles y forro de juncos o paja cosida que llaman "rosquera", y un "catre" en el exterior. También se aporta un dibujo de un "trillo" de ruedas dentadas (lámina 57). Sin ver el contexto del chozo, pudiera pensarse que sirvió como refugio de pastores, pero mas bien fue utilizado como albergue temporal durante la trilla, al estar situado muy próximo a la era.

Por otro lado, también aparece otra foto no ubicable pero con posibilidad de que fuera el mismo sitio, de unos rediles de tablones para ovejas, que se utilizaban para majadear. Por ello, también cabe la posibilidad de que el chozo anterior sirviera tanto para los pastores como para los agricultores.

Personalmente, pude comprobar como hasta los primeros años de la década de los 90 (siglo XX), aún se segaban a mano algunas "hazas" de este mismo paraje, pero ya no se hacían estos pequeños chozos.

Conquista. Aparece con la referencia CO-201 en el estudio. En este caso la documentación gráfica es indiscutíblemente pastoril y ganadera. El explorador fotografió tres magníficas chozas-chozos en alguna de las dehesas de encinas del entorno del pueblo. También a sus pastores, dos hombres y un niño sentados en sus "catres" dentro de la choza mas grande.

Es muy interesante la información que se puede apreciar en estas imágenes. Dentro de la choza se aprecian al menos dos camastros llamados "catre de pastor".

Era muy habitual que niños o jóvenes trabajaran de porqueros en las fincas, de hecho en la colección también aparece una foto de una zahurda de "cañón" con los animales en el patio.

Dada la proximidad de estos dos municipios con las zonas loberas por entonces, se hacía absolutamente imprescindible dormir junto al ganado. Esta otra foto muestra una tosca "Chocilla" anexa a un cercado de piedra donde podrían estar los cerdos y donde es probable que durmiera un niño a su cargo, dado su reducido tamaño.

Los tres investigadores se repartieron el trabajo por toda la región. Entresacando la información referente a la provincia de Córdoba y todo lo relacionado con las chozas, podemos ver una serie de detalles que con anterioridad me habían pasado desapercibidos o que en la publicación en sí no se analizan.

De toda Sierra Morena, es en la mitad norte de Los Pedroches donde aparecen fotos o dibujos relacionados con los pastores o la ganadería. Especialmente, las localidades de muestreo (Santa Eufemia y Conquista) fueron visitadas por Gregorio Salvador, de donde se entresaca la siguiente información:

Santa Eufemia. Aparece con la referencia CO-100 en el estudio. La documentación gráfica encontrada se centra en alguna foto del caserío del pueblo y un lugar claramente reconocible por el perfil de la sierra del "Castillo de Miramontes". Sería muy probablemente, alguna era que existiera en el actual "Paraje de Santa Quitería". Las dos primeras imágenes parecen encadenarse como una panorámica, donde se aprecian unos mulos aparejados con unas "angarillas" no articulables enterizas y curvadas (mapa 53), algunas "gavillas" de cereal descargadas ya en la era, un pequeño chozo de varas flexibles y forro de juncos o paja cosida que llaman "rosquera", y un "catre" en el exterior. También se aporta un dibujo de un "trillo" de ruedas dentadas (lámina 57). Sin ver el contexto del chozo, pudiera pensarse que sirvió como refugio de pastores, pero mas bien fue utilizado como albergue temporal durante la trilla, al estar situado muy próximo a la era.

|

| Rosquera. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

| Mulos en la era. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

Vista actual del mismo paraje.

Google earth.

|

|

| Aparejos de carga de los mulos. Dibujo de Julio Alvar en (ALVAR et al, 1991). |

|

| Trillo de ruedas dentadas. Dibujo de Julio Alvar en (ALVAR et al, 1991). |

Por otro lado, también aparece otra foto no ubicable pero con posibilidad de que fuera el mismo sitio, de unos rediles de tablones para ovejas, que se utilizaban para majadear. Por ello, también cabe la posibilidad de que el chozo anterior sirviera tanto para los pastores como para los agricultores.

|

| Redil portátil. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

Personalmente, pude comprobar como hasta los primeros años de la década de los 90 (siglo XX), aún se segaban a mano algunas "hazas" de este mismo paraje, pero ya no se hacían estos pequeños chozos.

Conquista. Aparece con la referencia CO-201 en el estudio. En este caso la documentación gráfica es indiscutíblemente pastoril y ganadera. El explorador fotografió tres magníficas chozas-chozos en alguna de las dehesas de encinas del entorno del pueblo. También a sus pastores, dos hombres y un niño sentados en sus "catres" dentro de la choza mas grande.

|

| Choza. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

| Pastores dentro de la choza. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

Es muy interesante la información que se puede apreciar en estas imágenes. Dentro de la choza se aprecian al menos dos camastros llamados "catre de pastor".

|

"Catre de pastor".

Dibujo de Julio Alvar en (ALVAR et al, 1991).

|

|

| "Unión de los troncos de un chozo". Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

| Chozo. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

Redil de tablas.

Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991).

|

Era muy habitual que niños o jóvenes trabajaran de porqueros en las fincas, de hecho en la colección también aparece una foto de una zahurda de "cañón" con los animales en el patio.

|

Zahurda.

Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991).

|

Dada la proximidad de estos dos municipios con las zonas loberas por entonces, se hacía absolutamente imprescindible dormir junto al ganado. Esta otra foto muestra una tosca "Chocilla" anexa a un cercado de piedra donde podrían estar los cerdos y donde es probable que durmiera un niño a su cargo, dado su reducido tamaño.

|

| Chocilla. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

viernes, 5 de febrero de 2016

Nueva Carteya

Este moderno término municipal fue conformado a principios del siglo XIX, con la creación de la precedente Aldea de San Juan. Curiosamente, su historia está muy vinculada a las gentes y las formas de hábitat con que poblaron y aprovecharon el llamado "Monte Horquera", uno de los últimos confines salvajes desaparecidos de la Campiña cordobesa. Los autores (A.CASTELLANO y A.MARTINEZ, 2012), hacen una muy documentada justificación de este origen:

"Desde tiempos antiguos existía un número indeterminado de pobladores establecidos en chozas y pequeñas casas en las tierras del Monte Horquera, a los que los documentos designan siempre con el nombre de “roceros”, es decir, que practicaban la siembra tras rozar, esto es, talar y quemar los árboles, arbustos y otras plantas que de forma natural crecían en el lugar, a la misma vez que casi seguramente aprovechaban la leña y las hierbas derivadas de esa roza. Esos primeros “colonos” del Monte Horquera procedían de los alrededores y puede que los primeros asentamientos se produjeran a finales del siglo XVII. En el año 1802, según consta en un empadronamiento llevado a cabo por la parroquia de San Pedro de Baena, a la que pertenecían, se censaron 96 cabezas de familia".

"Desde tiempos antiguos existía un número indeterminado de pobladores establecidos en chozas y pequeñas casas en las tierras del Monte Horquera, a los que los documentos designan siempre con el nombre de “roceros”, es decir, que practicaban la siembra tras rozar, esto es, talar y quemar los árboles, arbustos y otras plantas que de forma natural crecían en el lugar, a la misma vez que casi seguramente aprovechaban la leña y las hierbas derivadas de esa roza. Esos primeros “colonos” del Monte Horquera procedían de los alrededores y puede que los primeros asentamientos se produjeran a finales del siglo XVII. En el año 1802, según consta en un empadronamiento llevado a cabo por la parroquia de San Pedro de Baena, a la que pertenecían, se censaron 96 cabezas de familia".

Según otra documentación histórica consultada, referente a este tipo de arquitectura, aparecen citadas en su término1, hasta 99 albergues tipo chozas en 1887. Desconocemos la localización de estas construcciones, pero es muy posible que Manuel Cabronero las localizara en el propio núcleo urbano como casas con techumbre vegetal, como las que perdurarían hasta la segunda mitad del siglo XX. Curiosamente, la cifra dada casi coincide con el censo de familias de colonos del nuevo asentamiento.

Por otro lado, ya fuera del núcleo urbano, en la cartografía histórica de 19053, 19334 y 19775 se indican algunas referencias: una choza en "Los Llanos", junto al "Camino Alto de Doña Mencía a Baena"; y otra llamada "Choza de la Tía Columba".

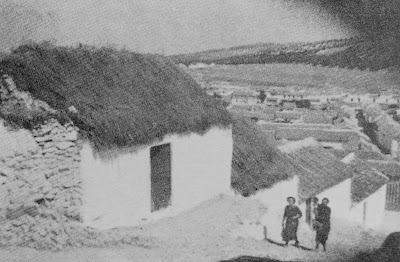

Ya en el siglo XX se documentan expresamente las casas de techos vegetales dentro del pueblo. Dos interesantes fotografías realizadas por Gregorio Salvador entre 1952 y 1960, para la publicación (ALVAR et al, 1991)2 muestran algunas de estas construcciones en la parte mas alta de la localidad, el llamado "Barrio de la Almeina" (Juan Luis Muñoz Roldán, conv. per.).

En la primera imagen los autores dicen: "En primer plano, una casa con techumbre vegetal". Es muy posible que corresponda con la zona mas alta de la actual Calle Levante.

|

| Calle Levante entre 1952 y 1960. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

| El mismo encuadre actualmente. Fuente: Google Earth |

En esta segunda, también comentan: "Se pueden ver otras viviendas con techumbre vegetal de este mismo pueblo...". En este caso, aporto una imagen comparativa de Google Earth, desde el probable punto desde donde se tomó.

|

| Panorámica entre 1952 y 1960. Foto de Gregorio Salvador en (ALVAR et al, 1991). |

|

| El mismo encuadre actualmente. Fuente: Google Earth |

BIBLIOGRAFIA

1 CABRONERO Y ROMERO, M. (1891). Resumen por ayuntamientos de todos los edificios y albergues. Nueva Carteya (pag. 83).

2 ALBAR, M.; LLORENTE A. y SALVADOR, G. (1991). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, (6 tomos). Universidad de Granada, CSIC. Ed. Arco/Libros.

domingo, 31 de enero de 2016

Sombrajos y enrramadas (II).

Aunque ya hice una primera aproximación Sombrajos y enrramadas (I) a estas tipologías de cobijo; amplío aquí otras facetas y detalles recopilados hasta la fecha.

Estos refugios estacionales eran llamados de muy diversas formas en toda la provincia. Según (ALVAR et al, 1991) en su estudio etnográfico y lingüístico de la década de los 50 del siglo pasado, y basándose en un muestreo de 25 localidades de toda la geografía provincial, las denominaciones mas habituales eran las de "sombrajo" y "enrramada". Así las distribuye por localidades donde se hicieron las encuestas:

Vocablo "sombrajo". Presente en: Valsequillo, Belméz, Villanueva del Duque, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Montoro, San Sebastián de los Ballesteros, Cañete de las Torres, Nueva Carteya, Baena y Jauja (Lucena).

Vocablo "sombraje". Presente como variante de la anterior en: Santa Eufemia, Torrecampo, Conquista y Venta del Charco (Cardeña).

|

| Sombraje en la Venta del Charco. Foto de Gregorio Salvador, en (ALVAR, et al, 1991). |

Vocablo "enrramada". Presente en: Almodóvar del Río, Monturque y Lucena.

Vocablo "choza o chozo". Presente en: Montalbán y Espejo.

|

| Chozo de melonar en Montalbán. Foto en Talvanes. |

Vocablo "charnaque". Únicamente citado en Castril de Campos (Priego de Córdoba).

Vocablo "caramancho". Únicamente citado en Cuenca (Fuente Obejuna), donde también se utiliza esta denominación a la rama de encina que se colocaba en el exterior de los chozos portátiles de pastor, donde se colgaban las sartenes y otros elementos para cocinar.

Por otro lado, aporto aquí nuevas denominaciones que no aparecían registradas en este estudio e información que complementa a todo lo anterior. El vocablo "chivitín" es utilizado, al menos en la localidad de Guadalcázar, en plena Vega del Guadalquivir.

|

| Jornaleros en Rojas (Almodóvar del Río. Foto cortesía de Francisco Aguayo. |

En algunas de las aldeas de La Carlota (Los Algarves y Las Pinedas) eran llamadas "enrramá" ,a un tipo de resguardo para el sol y la lluvia, especialmente como cobijo de vacas y otros animales domésticos.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)